Mariages Interculturels chez les Bafou : Entre Héritage et Modernité

Auteur : M. Zeetsop Antoine Depadou (Megniyim) de Aghong I (Echo de la Montagne)

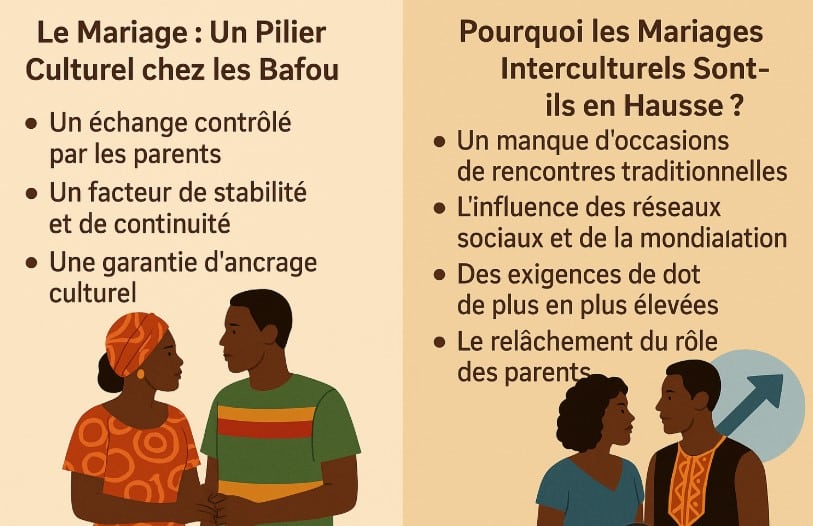

Cette thématique a mis en lumière un certain nombre d’attitudes stéréotypées, notamment le radicalisme de certains parents qui refusent catégoriquement que leurs enfants épousent des personnes de tel ou tel groupe. Le mariage, pilier de toute société, revêt une importance particulière dans la culture Bafou. Autrefois ancré dans des traditions et des coutumes bien définies, il semble aujourd’hui bousculé par la montée en puissance des unions interculturelles. Ce phénomène, de plus en plus fréquent, suscite interrogations et débats au sein de la communauté. Alors, faut-il y voir une menace pour l’identité Bafou, ou une simple adaptation à un monde en pleine mutation ?

Les Fondements du Mariage dans la Socio-Culture Bafou

Autrefois, les parents Bafou avaient trois perceptions principales du mariage :

- Le mariage comme bien matériel : L’épouse était parfois considérée comme un bien susceptible d’être revendu, ce qui explique le « Téhkap » qui ne concerne que le lignage maternel.

- Le mariage comme facteur de production : Il visait à engendrer de nombreux enfants, les filles allant à leur tour se marier pour multiplier les belles-familles (d’où l’importance accordée aux obsèques des beaux-parents).

- Le mariage arrangé : Les parents étaient responsables du choix des épouses de leurs fils, en fonction du comportement de la belle-famille et de sa fertilité.

Pour témoigner de leur respect et de leur estime envers la famille concernée, les parents parlaient de « semences », soulignant la qualité de la future épouse. Une phase de pré-mariage était systématiquement organisée, avec la présence d’une jeune fille qui accompagnait la potentielle mariée. Son rôle officiel était de garder les enfants, mais elle était surtout chargée de rendre compte de la sérénité du ménage. Ce n’est qu’après avoir été rassurés des qualités de la fille que les parents du garçon programmaient le mariage coutumier.

Évolution des Pratiques et Facteurs d’Influence

De nos jours, on observe une inversion dans la prise de décision, puisque chaque garçon présente unilatéralement sa fiancée ou son épouse à ses parents. Cette attitude pose problème, car personne ne peut connaître les défauts cachés de la famille de l’épouse, malgré les progrès de la médecine.

Par ailleurs, en raison de l’instabilité qui caractérisait leurs ancêtres, ceux-ci épousaient rarement des filles de régions éloignées, afin de limiter les déplacements lors des événements familiaux. Ils considéraient que les mariages entre personnes de la même socio-culture réduisaient le risque de divorce, car l’épouse hésiterait davantage à rompre les liens avec une « ex-belle-famille » qu’elle pourrait rencontrer fréquemment. Dans une certaine mesure, cela valait également pour le mari. De plus, les dépenses liées aux déplacements sont moindres lorsque les deux conjoints sont issus de la même socio-culture.

Outre ces éléments qui donnent un aperçu de la perception du mariage par les anciens, plusieurs facteurs expliquent la fréquence actuelle des mariages interculturels.

Déficit des Occasions de Rencontre

Les grandes vacances ont toujours été des moments privilégiés pour les rencontres entre jeunes Bafou. Cependant, la précarité croissante rend de plus en plus difficile pour les parents, voire pour les enfants eux-mêmes, de passer plus de deux jours au village après les réunions familiales.

Parfois, lorsque des occasions de rencontre se présentent, les parents sont les premiers à les empêcher, sous le prétexte que les jeunes filles risquent d’être courtisées par les jeunes hommes de la localité. Dans ces conditions, comment s’étonner que les jeunes, ne rencontrant que des personnes d’autres horizons, finissent par trouver un conjoint en dehors de leur propre culture ? (« La chèvre broutant là où elle est attachée. »)

Le Roi des Bafou l’avait bien compris dans les années 2000. C’est pourquoi il a présenté ses filles, qui tardaient à trouver un mari, lors de différentes cérémonies organisées dans son groupement. Elles ont toutes fini par se marier, ce qui montre l’importance d’éviter d’enfermer les jeunes filles dans un cadre trop restreint ou de les ouvrir uniquement à d’autres cultures.

Il est important de s’interroger sur le devenir des associations de jeunes telles que l’AEB, l’ASA, l’AJEM, l’AJEBA, l’ASSEETBA et la JESCOBA. La relance de ces associations, dans les villes et les villages, pourrait offrir à nouveau à nos enfants l’opportunité de mieux se connaître. De plus, il serait judicieux de programmer certaines cérémonies traditionnelles pendant les grandes vacances, afin de permettre aux jeunes qui vivent en ville de se rendre au village.

Conséquences du Manque de Rencontres et Désengagement Parental

Le manque d’occasions de rencontre favorise les mariages incestueux, avec les conséquences que cela implique sur le plan génétique.

Autrefois, lorsqu’une fille naissait dans une famille réputée, de nombreuses belles-familles potentielles venaient secrètement faire des avances pour la prendre pour épouse. Quand elle atteignait l’âge de se marier, il revenait à ses parents de choisir l’époux, en tenant compte des informations recueillies sur les différentes familles prétendantes. Entre-temps, la famille de la fille veillait à lui donner une bonne éducation.

De nos jours, beaucoup de parents ont démissionné de leur rôle. Ils ne prodiguent plus de conseils à leurs enfants sur des aspects essentiels comme la politesse, l’importance d’une tenue vestimentaire décente, ou la maîtrise de la cuisine (facteur clé de séduction et de stabilité du mariage, faute de quoi le divorce ou les conflits conjugaux sont fréquents).

La présence fréquente de personnel de maison, qui fait tout à la place des enfants, contribue également à les rendre paresseux. Ce désengagement parental a de nombreuses conséquences, notamment l’abandon du patrimoine familial (parfois du vivant des parents, car les enfants sont partis vivre à l’étranger) et la multiplication des divorces quelques mois ou années après le mariage.

Ces divorces surviennent lorsque les conjoints commencent à révéler leur véritable personnalité, et que les réalités de chaque famille éclatent au grand jour, après une union superficielle. Cette situation est moins fréquente lorsque l’un des conjoints supporte les écarts de l’autre, mais cela ne dure qu’un temps.

La Prétention de Certains Jeunes

Il faut reconnaître que certaines jeunes filles sont poussées à se marier dans des régions éloignées en raison de leur mauvaise réputation dans leur propre milieu. Réputées pour leur manque de discrétion, elles finissent par être stigmatisées et rejetées par les familles, d’autant plus que leurs comportements peuvent laisser entrevoir des cas d’inceste. La jeunesse est d’autant plus prétentieuse qu’elle se laisse influencer par les informations véhiculées par les outils de communication modernes, comme les réseaux sociaux. Les jeunes filles devraient soigner leur tenue vestimentaire, qui laisse parfois à désirer.

Au lieu d’être valorisées, elles deviennent alors l’objet de moqueries. Finalement, elles se retrouvent marginalisées, malgré leurs autres qualités. De même, certaines d’entre elles ont du mal à accepter les exigences de la polygamie, car les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes en âge de fonder un foyer.

Malgré cette image peu flatteuse de la jeunesse, il ne faut pas oublier qu’elle est en partie le reflet de l’éducation reçue des parents. Il est donc important de leur inculquer la culture de l’épargne, qui leur permettrait de voyager plus facilement (au village, par exemple) sans dépendre financièrement de leurs parents pendant les vacances. Ces voyages leur permettraient d’apprendre beaucoup sur la vie, sur leur généalogie, et de faire de nouvelles rencontres.

Les Exigences Croissantes de la Dot

Les exigences de plus en plus élevées de la dot incitent certains jeunes hommes à chercher une épouse dans une autre culture, où ces exigences sont moins contraignantes. Par ailleurs, la polygamie (plus précisément la polygynie), qui permettrait de prendre en charge un plus grand nombre de femmes, est de moins en moins pratiquée.

Dans le même esprit, les jeunes filles, se sentant abandonnées, sont obligées de chercher un mari dans une autre culture. Outre la dot, qui constitue un frein au mariage, la religion chrétienne, qui impose la monogamie à ses fidèles, contribue également à cette situation. Cette règle serait, selon l’auteur, une des causes de la tension entre les femmes, qui risquent de se tourner vers l’homosexualité (le lesbianisme).

Quels Défis pour la Communauté Bafou ?

Bien que ces unions reflètent une ouverture d’esprit et une adaptation aux réalités modernes, elles posent des défis :

🔸 Une possible dilution de l’identité culturelle, avec une transmission plus difficile des coutumes et des valeurs.

🔸 L’éloignement familial, rendant les rassemblements et les traditions moins vivaces.

🔸 L’augmentation des divorces, en raison de différences culturelles et d’attentes parfois mal alignées.

Quelle Voie pour l’Avenir ?

Les membres de chaque culture doivent élaborer des stratégies pour exister dans un monde où la mondialisation tend à uniformiser les visions du monde. La multiplication des mariages interculturels, conséquence de cette mondialisation, contribue à la déstructuration progressive de notre culture. Chacun constate avec regret la perte de notre identité.

Si la néocolonisation, cause profonde de cette situation, est bien identifiée, personne ne semble vouloir s’attaquer aux nombreuses causes secondaires, pourtant connues de tous. Heureusement, le fait d’en parler, comme cela se fait depuis quelque temps dans « Echo de la montagne » et d’autres forums, permet de sensibiliser tout le monde à nos faiblesses. Il appartient à chacun de prendre les mesures nécessaires pour un véritable retour aux sources. Personne d’autre ne le fera à notre place. L’avenir de notre descendance en dépend.

Monseigneur Dongmo, conscient des effets déstabilisateurs de la religion catholique sur les peuples, avait subtilement encouragé la polygamie, en promouvant une forte natalité chez les Bamiléké. Il n’est sans doute pas trop tard pour suivre l’exemple de nos ancêtres dans ce domaine. La polygamie, avec au moins trois femmes, est considérée comme une solution à promouvoir pour assurer la stabilité, voire la pérennité de notre culture, et permettre aux hommes de passer une retraite paisible.

En effet, les difficultés d’adaptation à la vie urbaine à la retraite, et le fait que leurs belles résidences au village soient occupées par des « Bororos », sont des problèmes de plus en plus fréquents. Ces situations sont d’autant plus critiques que les enfants de ces hommes, du fait de l’immigration, sont devenus citoyens canadiens ou autres. Dans cette optique, l’idéal serait qu’une des épouses reste au village, car celles qui vivent en ville avec leur mari hésitent à y passer leur retraite, surtout si elles sont originaires d’une autre culture.

Cependant, il ne faut pas s’opposer fermement à l’ouverture vers d’autres cultures, car elle peut aussi apporter des aspects positifs. Les parents doivent faire preuve de discernement dans leurs décisions, et les enfants doivent tenir compte de leurs conseils sur un sujet aussi important qu’un engagement pour la vie.

En résumé, plutôt que de rejeter ces évolutions, il est possible de trouver un équilibre entre tradition et modernité :

👉 Relancer les événements culturels et associatifs pour favoriser les rencontres entre jeunes de la communauté.

👉 Réévaluer certaines exigences (comme la dot) afin de ne pas décourager les unions internes.

👉 Éduquer les jeunes sur l’importance des racines culturelles, même dans un mariage mixte.

Les mariages interculturels ne sont ni une menace ni une fatalité, mais une réalité qu’il faut accompagner avec sagesse. L’enjeu est de préserver l’identité Bafou tout en s’adaptant à un monde en perpétuelle évolution.

💬 Et vous, que pensez-vous de cette transformation des mariages dans nos sociétés ? Partagez votre avis en commentaire en dessous!